庭のムシ㉝

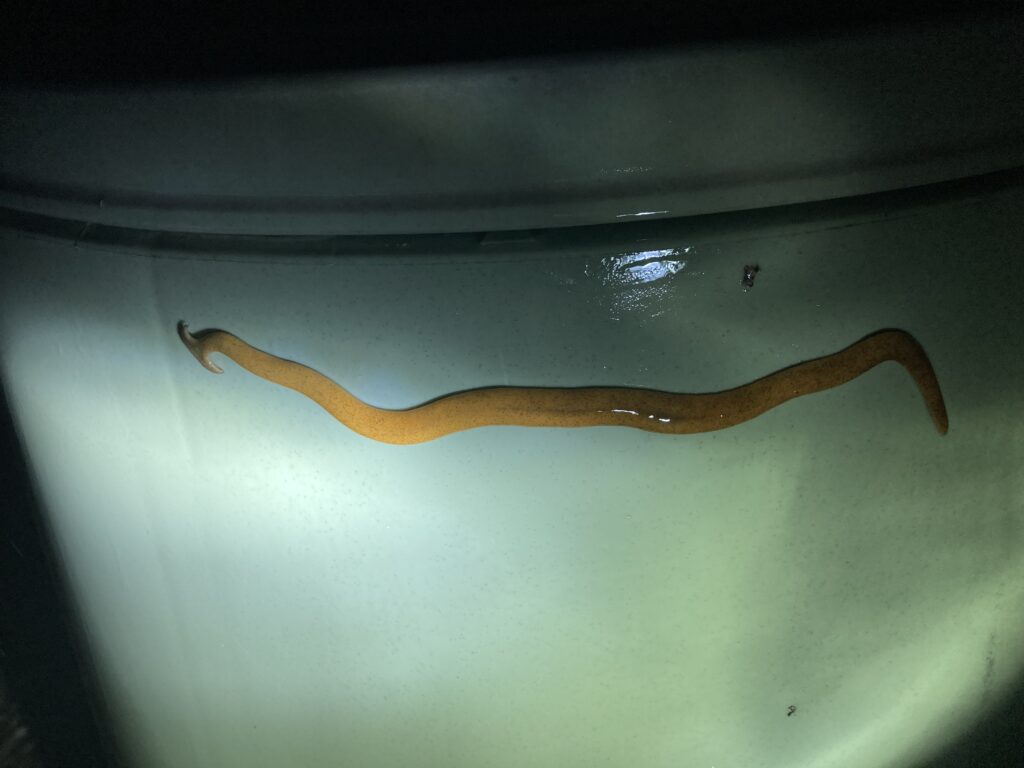

夜、生ごみをコンポストに入れようとしたら、これがいました。ちょっとびっくりするほどの大きさです。

ごくまれに、庭でヒルっぽい生き物を見かけることはあったのですが、この色と大きさのものは初めて。

いったいこれは何だろうと調べてみたら、「オオミスジコウガイビル」のようでした。どこかで名前だけは聞いたことがあるような、もしかしたら以前も見かけたことがあって、調べたことがあったのかもしれません。

扁形動物の一種で高い再生能力のあるオオミスジコウガイビル。体を切断されても、それぞれの断片が新しい個体になることができるため、体の一部を失っても生き残ることができます。そんな特徴があるためか、何かにくっついて日本に入ってくるのも容易だったのでしょう。これも、外来種とのこと。中国南部原産で、1960年代末から東京周辺で目撃され始めていたようです。

外来種、なんだか色々いますね。

この、コンポストは夜になるとナメクジがよくいるのですが、この日は一匹もおらず、おそらくすでに食べられた後だったのか、あるいはオオミスジコウガイビルを嫌って、別の場所に行っていたのかもしれません。

オオミスジコウガイビルよりもナメクジの方がよく見かけるので、個体数はそんなに多くはないのかもしれません。

オオミスジコウガイビルの口は腹部にあり、そこから消化液を出して獲物を溶かし、栄養を摂取するようです。

それにしてもなんのために、こんなに長くなったのか不思議になります。

体が長いと、より広い範囲で獲物を探すことが可能になり、獲物を捕らえることも容易になるのでしょうね。長いと、何かの拍子に体の一部が損傷する機会も増えるでしょうが、そこは再生能力の高さでカバーしてきたのでしょう。面白い生き物です。

ただ、少し気持ち悪い。長いものは、それだけで少し怖さがありますね。